「昔、多摩川の土手はいわゆる筏(いかだ)道だった」と聞いても、何のことだかピンとくる人は少ないのではないか。

筏道と呼ばれたのは、筏を流し終えた筏士たちが、上流部に帰っていく際に利用した多摩川沿いの道のことで、今でも世田谷、狛江市方面には「いかだみち」の名残があるそうだが、六郷辺りの一帯にはそのような言葉はもう残っていないと思われる。

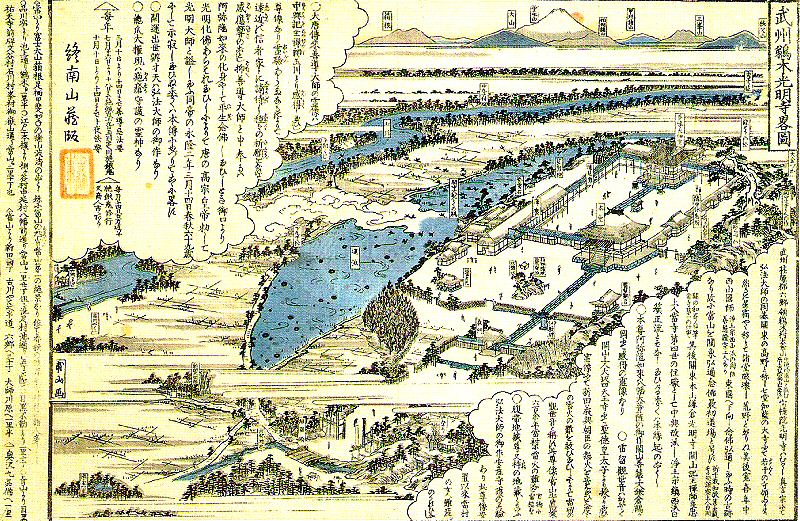

多摩川に於ける筏流しは、近世以降の多摩川にとって大きな出来事だったとみえ、標準的な資料では必ずこのことに触れているし、多摩川誌や大田区史でも筏流しにかなりのページ数を割いている。

徳川家康が江戸城を大改修し日比谷入江に城下町を建設した当時、木材は旧領の三河や信濃など遠隔地から供給されたが、その後参勤交代制度によって武家屋敷が急増し、周辺に町並みも急速に展開して木材の需要が高まっていく。更に明暦3年(1657)の大火など頻発する大火災によって、町は家屋の密集を避けるべく再開発され、江戸市街地は周囲に拡大していくようになる。こうした状況下で木材の需要は逼迫し、奥多摩の天然木が伐採されたり、杉や檜を対象とした林業が発達していくことになるのである。

江戸中期から明治、大正に掛けて、多摩川は、上流地域の木材(青梅材)を筏(いかだ)で流し、江戸に運び出すための重要な輸送路となった。(正確には「筏川下げ」という) 筏流しは土橋や用水堰、鮎漁の瀬切りを破損するなど、沿川住民との間で何かと問題を引起す性格のもので、多摩川の場合にも、玉川上水の取込口があった羽村堰の通過をめぐるトラブルなど、いつの時代にもかなりの紛争があったらしいが、多摩川の筏川下げは奥多摩に鉄道が整備され、トラック道が出来るようになった大正時代まで続けられた。

下の写真は「よみがえる大田区の風景」からコピーした。 絵葉書らしい。時期は不詳ながら横書の日本語が右から左に書かれているので近代のものだろう。「扇ヶ浦」というのは、海老取川の海側で羽田洲を干拓した辺りを言う。鈴木新田(羽田空港が沖合いに移転する前まであった地区)は扇の要にあたるその位置から近世には「要島」と呼ばれていた。この辺りは羽田猟師町より先になり筏道とは言えないが、その当時の堤防の様子を伺うことが出来るのでここに転載した。

山から木材を切出す職人は「杣(そま)」と呼ばれ、筏師が筏を組む「土場(どば)」まで木材を運搬する人足は「日用(ひよう)」と呼ばれた。杣は斧や鉈(なた)を使って天然林の立木を切倒し、枝を払い、皮を剥ぎ、長さを整え、乾燥させて材とする。日用は谷川に落とされた原木材を、バラ状態のまま流して、本流の所定の集積地まで運ぶ。(この筏に組まれる前の、バラで流すものを「管(くだ)流し」という。)

多摩地方には大径木を伐出する技術は無かったので、木曽・飛騨地方から人を入れて修得した。杣と日用の職分は厳密に区別されていたわけではなく、ともに稼ぎを追って各地を渡り歩く出稼ぎスタイルで、山元の元締(筏師)から要請されただけの木材を、所定の土場に届けるまでを請負っていたらしい。

筏乗子は土場で管流しされてきた木材を筏に組み、4〜5日の日数を掛けて筏を河口まで流した。途中の登戸宿に運上金を上納する会所があった他、道中各地に筏流しの中継基地となる筏宿があった。終点の八幡塚村と羽田猟師町には、合わせて5軒の筏積問屋と呼ばれる筏宿があり、上流の筏師組合と深川の材木問屋の仲介を稼業としていた。

(八幡塚村の筏宿は右岸側にもあったが、明治の終わりまで、対岸も現コロンビアの辺りまでは八幡塚村の飛び地となっていたので、現在の川崎側を含めて筏繋場は八幡塚村にあったとして誤りではない。羽田の筏宿2軒は明治前期までに廃業し、明治中期には八幡塚の筏宿が3軒から4軒に増えている。)

筏繋場を持つこの5軒の筏宿は、材木問屋の委嘱を受け、受取った筏を検収して(「手板」の発行)、筏士に乗賃を立替払いしたり、材木運搬船(俗称八幡丸)への積替えを斡旋したりして、保管料や手数料収入を得ていた。

(右の写真は「大田区史」の第四章に載っている写真をコピーした。先方の立木が北野神社ということなら、現在関西ペイントのある辺りから旧提(左岸)を撮ったものと推測できる。

このほか [参考7] 「六郷(道路)橋の歴史 」 のページにも矢口の渡し近傍の大正時代の堤防を描いた絵画を載せている。)

多摩川の筏川下げについては「青梅市史」が詳しいそうだが、大田区誌編纂室が刊行していた「史誌」でも水運のことは取上げられ、特に「史誌第12号」に載った「消え行く筏道」(平野順治著)には、筏宿や筏道についての詳細な説明がなされている。

(原文は長文だが以下その内容のほんの一部を紹介する。)

『筏乗りは古里附(こりつき)、川井辺りから丹縄までは山筏1枚に1人で乗り、丹縄から沢井までの「山下げ」は、急流や岩場が多いので2人乗り、沢井から千ヶ瀬までの「青梅下げ」はまた1枚1人乗り、そして千ヶ瀬河原で3枚繋ぎの川下げ筏に組み直し、羽村の堰(玉川上水の取水口)を落として、1人で六郷まで持っていく......。』

(「羽田史誌」から補足すると、多摩川で筏流しが可能であった上限は、奥多摩町古里附の「音ヶ淵」で、これより上流は「鳩の巣」に「魚留滝」(明治43年崩壊)があって、「管流し」以外に通す方法は無かった、とのことである。ただ「多摩川誌」に載っている、多摩川流域の三田領筏師仲間の中には、「氷川」や「日原」の地名も見られる。)

『筏流しは1年中のべつ幕なしに行われていたものではなく、秋の彼岸(9月22,3日ごろ)から、翌年の八十八夜(5月1,2日ごろ)までと決まっていました。そのうえ、羽村の堰では「こばき」といって、1か月のうち、5日,6日,15日,16日,25日,26日の6日間しか、堰落しを許してくれませんでした。それも堰の開くのは午後1時から2時までの1時間であったため、筏乗りは血眼になって幅4間の狭い筏通場で先を争ったといわれます。』

『羽村の堰落しをした筏はふつう、その日は拝島泊まり、水がよくて立川辺まで下り、翌日、暗いうちに出発して府中か五宿(現在の調布市)に泊まり、三日目はたいてい二子泊まり、そして四日目に六郷に着く。しかし六郷まで三泊四日というのは、ごく順調な場合で、2,3日狂うのはざらでした。』

『筏乗りたちは、六郷の筏宿に荷を引き渡すと、その晩は六郷か川崎に泊まり、翌朝早く起きて帰路につきました。多摩川沿いにさかのぼって、六郷から沢井まで約十六里(64キロ)、鉄道のない時代には途中、五宿か府中で一泊する二日がかりの行程でした。』

本文に、明治20年の三田領筏師会所の「筏乗夫名簿」に記載された人数は、沢井村が最も多く(上分・下分を合わせて64名)、その他を合わせた合計は198名で、秋川筋(小宮領)は明治末期で70人前後と書かれている。また、筏乗りは「庄屋」と呼ばれるリーダーを中心とした5〜6人か7〜8で「一下げ」を形成し、帰途もグループごとに行動したことが記されている。こうした筏乗りたちが、『選んで近道、近道とふみわけた上流への道が、長い間に、おのずから ”筏道” と呼ばれるようになった。』

『羽田に筏宿があったころは、旧土手(現在のバス通り)づたいに六郷まで歩いてきたものと思われます。約1里。六郷からは同じく旧土手づたいに歩いて、古川薬師の横を過ぎ、多摩川大橋(矢口の渡しのあったところ)のそばの東八幡神社のところから土手を下りて右手に曲がります。〜新田神社のすぐ前を通り頓兵衛地蔵の前に出ます。今は多摩堤通りになっていますが、この道は鎌倉へ通ずる中世からの古道で、つい数年前までは、その南側に古多摩川の流路の跡がはっきり認められました。〜しばらく進むと、下丸子駅の少し北寄りのところで、六郷用水に突き当たります。〜それから筏道は六郷用水沿いに左に折れ、鵜ノ木の光明寺前の護摩堂橋のところに出ます。〜筏道はさらに六郷用水に沿って、沼部の蜜蔵院の前を過ぎ、新幹線のガードをくぐって、多摩川園前の浅間神社の下へと進みます。〜(以下略)』

(この後も、大田区から、世田谷,狛江,調布,府中,青梅に至る道筋が詳細に解説され、「品川道」と「いききの道」にも触れられているが、本写真館の範囲を出る話なので割愛する。)

『川崎の旅籠に泊まった筏乗りの中には、少し回り道になりますが、府中街道を古市場、小杉、下野毛、久地、矢野口、大丸、是政、府中とたどって行くものもあったようです。府中街道は一名川崎街道、稲毛街道ともいい、六郷橋のたもとから旧東海道を五十メートルばかり入った右手の横町にある小さな川崎稲荷のところが、川崎の方からいえば起点、府中の方からいえば終点で、是政の渡しをわたって府中の御旅所のところで甲州街道と交差しますが、これも ”筏道” といえないことはありません。〜』 (注:現在多摩川右岸の道路は、川崎から行って大丸で「是政橋」を渡り府中に至るものを府中街道と呼び、大丸で左折してそのまま多摩川右岸を進み、淺川を渡って日野で甲州街道に突き当たるものを川崎街道と呼ぶようである。)

本文には、甲州街道が筏道であった裏付けとして、筏乗りが持ち帰った大師河原の「長十郎」の苗木が、上流で栽培されて多摩川梨の産地が生まれたことや、青梅市の吉野梅林に「小向(こむかい)」という品種がたくさんあることなどが例示されている。(川崎市の小向は古来より梅の名所で、明治天皇の行幸を仰いだことを記念して、多摩川大橋上手の河畔に「御幸公園」が造られている。)

『東京西南部の地図を見ますと、東海道をはじめとして、平間街道、中原街道、大山街道、鎌倉街道など、ほとんどの幹線道路は南北に走っています。これは過去の長い歴史が描いた政治、経済、文化の流れに他なりませんが、東西を結ぶ道には、これといったものが見当たりません。それだけに、多摩川に沿ってほぼ東西に伸びている「筏道」は、うねうねと曲がりくねった細い道ながら、流域の人々にとっては、生活の道、産業の道、情報の道として、かけがえのないものであったわけです。』

『多摩川が木材を運ぶパイプラインだったとすれば、筏乗りたちはそれを通して都会の新しい空気や文化に触れ、それを村々に持ち帰った ”文化の伝播者” でもあったわけで、山村文化の向上に果たした有形無形の働きには、わたしたちが想像する以上に大きなものがあったのではないでしょうか。』

尚、多摩川を利用した水運は木材だけではなく、筏の上荷として上流から炭や野菜が運ばれ、また年貢米が舟運によって浅草の蔵前に輸送されたり、下流の河原で採取された砂利が深川の砂利屋七左衛門に送られて売さばかれるなどのこともあった。